蚊取り子豚を作る~これぞ夏の風物詩~

2016.07.08 装飾粘土教室

今月の装飾粘土教室は

夏の風物詩「蚊取り豚」、もとい「蚊取り子豚」を作ります

可愛いでしょう!

毎度のことながら、先生の素敵な発想に脱帽させられます!

そして、いつものように、ほんわか楽しい雰囲気の中、

粘土教室がスタートします

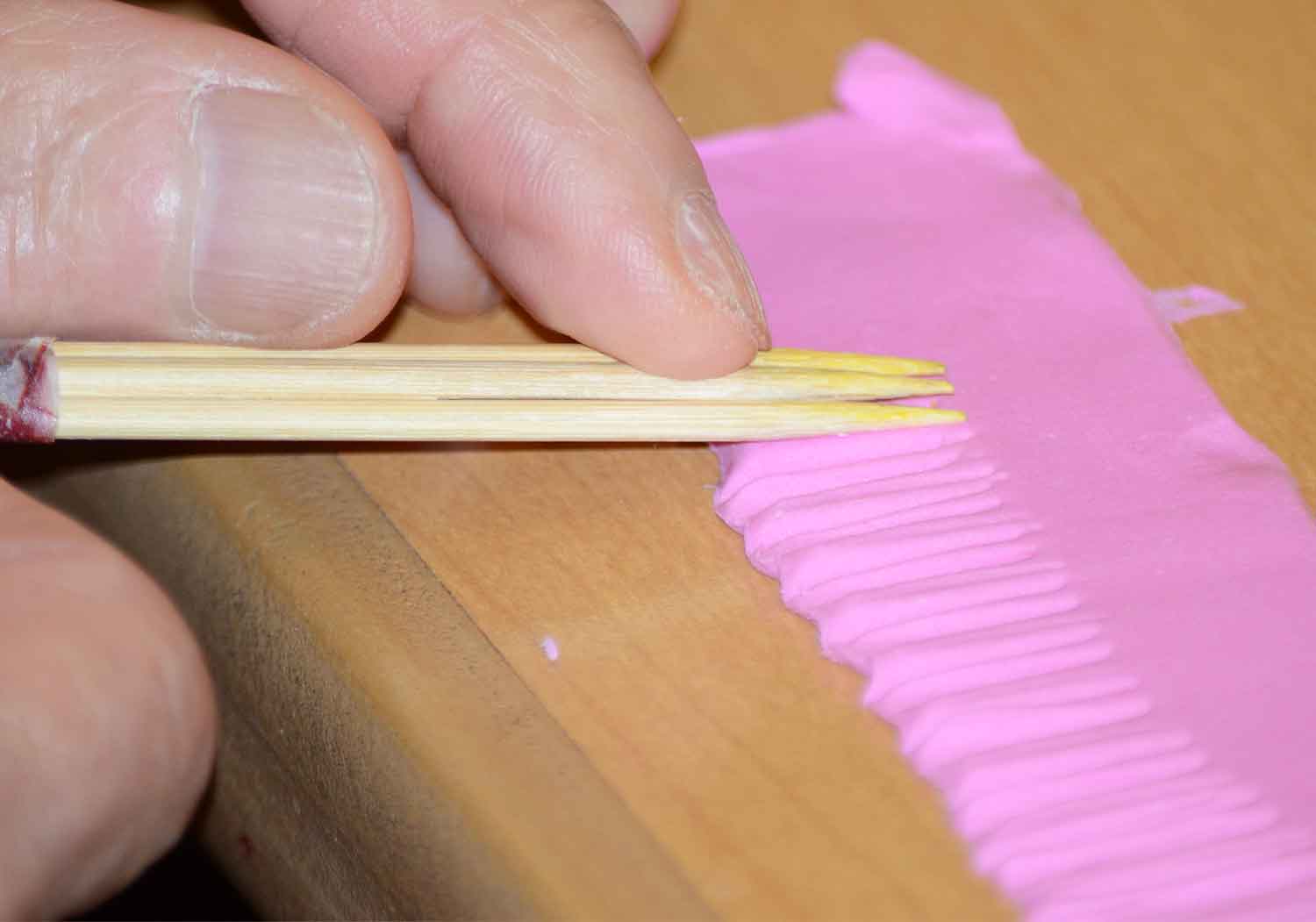

まずは、幾つかに色分けされた粘土の塊が登場します

色の基本は数種類しかないのですが

色を混ぜ合わせることで、新たな色彩の粘土が生まれます

ちなみに子豚のピンクは白と赤の粘土を調合することで

ピンクの粘土が作られます

これもまた、装飾粘土の楽しみの一つとなっているのです

次に子豚の原型を作ります

まん丸にこねて、子豚の口にあたるところを

指で穴を開けます

それを大きく押し広げ子豚の大きな口が出来上がります

左右均等に口を開けないとバランスが崩れるので

意外と作業は慎重を要します

先生も要所要所でお手伝い

口ができたら今度は、黒のビーズで目を貼り付けます

接着部は木工用ボンドを使用します

とりあえず今日の作業はここまで

装飾粘土教室は二回にわたっておこなわれており、

完成は次回へ持ち越しとなります

ところで素朴な疑問なのですが

蚊取り線香の器って、なんで豚なのでしょうか?

ちょっと調べてみたのですが

「蚊取り豚発祥の地」ってものが愛知県の常滑市にあるようです

そもそもの起こりは常滑市の養豚場で

豚にまとわりつく蚊を退治するために

蚊取り線香を土管に入れて使っていたそうですが

土管の穴が大きすぎて煙が拡散し効果が得られず

少しづつ口を小さくしていったところ、

それがなんとなく豚ににてきたところから

いつしか蚊取り線香の器が豚となり、

常滑焼で「蚊取り豚」なるものを作ったら大ヒット!

そんなわけで蚊取り線香の定番となったといいます

それが昭和20年から30年ぐらいのことらしいのですが

実は江戸時代末期の武家屋敷からも

蚊取り豚が出土しており、

蚊取り豚の起源は謎とされています

ちなみに出土した蚊取り豚の形状は

徳利(とっくり)を横にしたような形をしており

豚の口が今とは違って小さく

おちょぼ口となっています

見ようによってはイノシシのように見えなくもなく

「火伏せの神」として信仰があったイノシシが

あるいは始まりであったかもしれないとの説もあります

しかしまあ、いずれにせよ

発想がユニークですよね!

アジサイ色のカタツムリ

2016.06.15 装飾粘土教室

今月の装飾粘土教室は可愛いカタツムリ君を二体、作ります

カタツムリ君の特徴は背中の巻き貝の部分が

アジサイの花になっているところです

素敵な発想でしょ!

作品の完成度はもちろんのこと

先生のこのようなイマジネーションも人気の秘訣であるのです

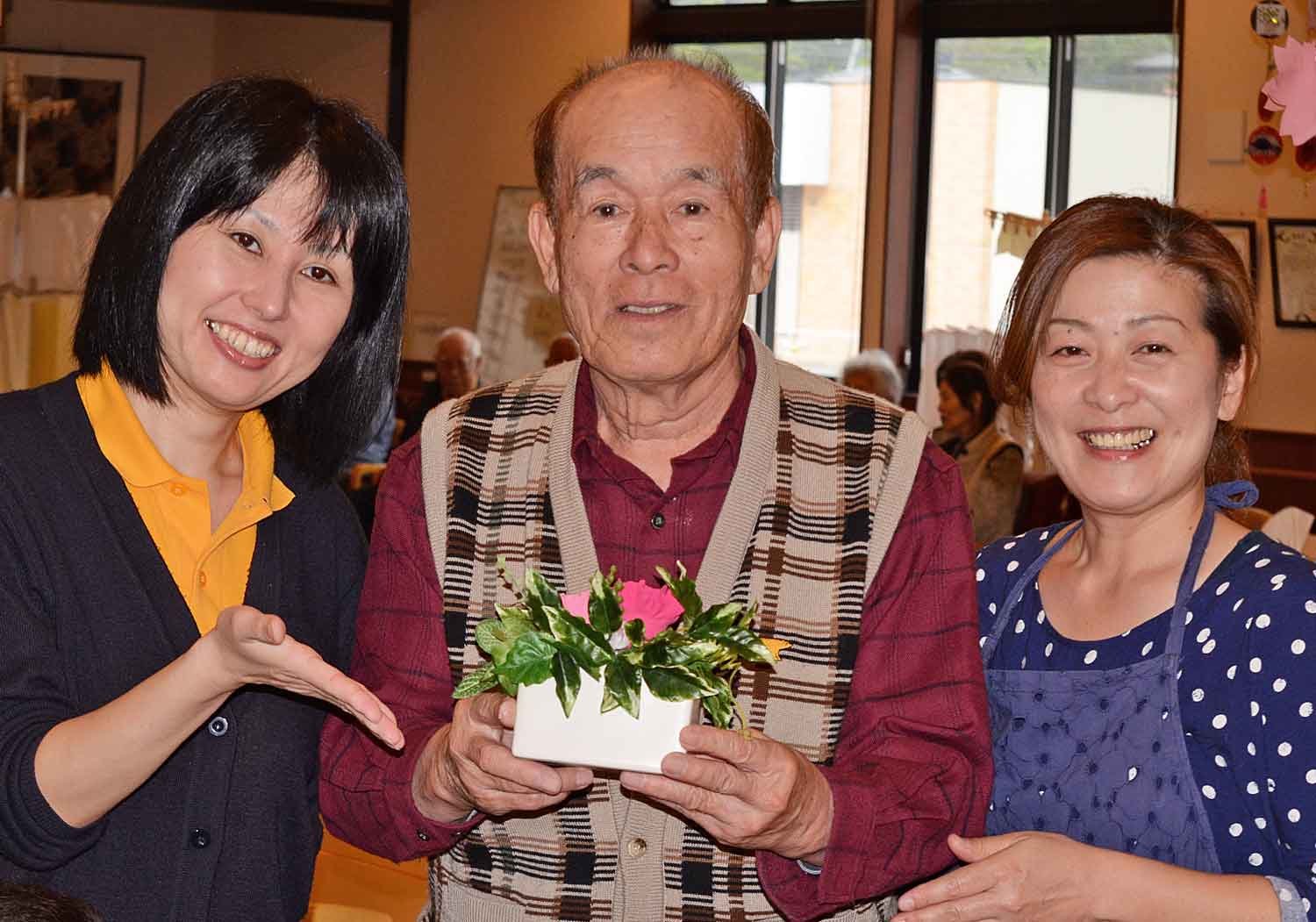

さてさて本日は、二回にわたっておこなわれた粘土教室の最終日、

最後の仕上げをおこない、ぞくぞくと作品が完成していきました

どうでしょう!可愛く出来上がっているでしょ!

今回で46回目になる粘土教室ですが

担当者会議の席などで皆さまのご自宅に上がった際

玄関口やらお部屋の棚に、

今まで作られた作品が、ホントにたくさん、

色とりどりに飾られているのが目につきます

一言でいうなら「圧巻」!

目を見張らずにはいられません

今回の作品もきっと、コレクションの一つに加わるのでしょうね

デイサービス和の誇る装飾粘土教室

それは陶芸教室・折り紙教室・音楽教室・裁縫クラブ・フラワーアレンジメント等も同様ですが

高齢者の方でも気軽にでき、

それでもって質の高い作品であるのが特徴となっています

皆さまも是非、お試しあれ!

カッパ君のペン立て~カッパにまつわる話~

2016.05.11 装飾粘土教室

今月のデコ粘土教室はカッパ君のペン立てです

ペン立ての上にちょこんと乗っかったカッパ君が

とてもかわいいですね

カッパといえば民俗学者・柳田国男が

岩手県遠野地方に伝わる逸話・伝承などを記した「遠野物語」が有名ですが

柳田国男はカッパの正体を水神が零落した姿だと定義つけています

かつては信仰の対象とされていた水の神が

時代の流れとともにその地位を失墜させ

そうして今日に伝わる妖怪じみた姿になり下がったのだといいます

といっても話が高尚すぎて、何のことかよくわかりません

民間伝承の中から生まれたカッパの伝説は

もっと単純なものでなくてはならないような気がします

そもそもこの手の妖怪とか化け物にまつわる伝承というものは

人類が刻んできた負の遺産の深層心理が

このような日常を逸脱した話となってすり替えられることが多く

例えば、ドイツのハーメルンに伝わる「ハーメルンの笛吹き男」の伝承では

ある日突然、笛吹き男に

街の多くの子供たちが連れ去らわれていったという話が伝わっています

しかしこの話の裏には当時、高値で取引されていた子供の奴隷売買で

ハーメルンの子供たちが大量に売られていたというのが本当の話で

話はかのように大きく変貌を遂げ、今に伝わっているのです

それはカッパの話とて同様で

カッパの伝承が盛んにおこなわれた江戸時代、

貧しい農村では口減らしのために子供が間引きされる(ころされる)ケースが多く

多くの子供の遺体が河原に捨てられていたそうです

今日では、とうてい考えられない光景でしょうが

それは当時でも、けっして直視できる問題ではなかったはずで

思わず目を伏せてしまいたくなるような現実が

人々の罪の意識と混ざり合い

そうして間引きされた子供たちがカッパの姿となって変化を遂げ

人々の深層心理に焼き付いていったのではないのか?

そのようなカッパの起源に対する考え方があるのですが、

どうでしょうか?

なにはともあれ今日ではカッパの存在自体が形骸化され

このような可愛いマスコットに姿を変えたりして

カッパ君は愛されるキャラクターとなっています

それはそれで良いことかもしれませんが

物事の原理を認識し、

なにゆえに、このようになっているのかを知ることも

大切なことのような気がします

フラワーデコ~カーネーションの置物~

2016.04.13 装飾粘土教室

今日は待ちに待ったデコ粘土教室の日です

今回のお題は来月5月の母の日にちなんで

カーネーションの置物を作成します

利用者さまのお母さんといえば

おそらくすでに他界されているものと思われますが

連れ添われてきた奥さんに贈られるのもよし

お孫さんがお母さんに贈られる時に使ってもらうのもよし、

はたまた自分の鑑賞用として使ってもよし、

用途はそれぞれですが

ここはあえて、亡き母に捧げてみたいものです

それにしてもデコ粘土教室で花を作るのは久しぶりのことで

作成難易度も今まで以上に上がっていました

身近にある色々な道具を駆使していきます

そして今回は細かい作業が続いていきました

一番、骨を折ったのが花本体の作成です

花びら一枚一枚を貼りあわせ、

カーネーションらしく作りあげていかなくてはいけません

周囲には草を配置し

カーネーションの存在をより際立たせます

う~ん、どうかしら…

先生に見立ててもらいます

そして、これが完成品

どうでしょうか?

母よー

淡くかなしきもののふるなり

紫陽花いろのもののふるなり

はてしなく並樹のかげを

そうそうと風のふくなり…

たまには童心に戻り

お母さんの思い出に浸ってみるのも良いかもしれませんね

春を呼ぶカナリアのリース

2016.03.09 装飾粘土教室

本日は春を呼ぶカナリアのリースを作りました

春の鳥といえばウグイスやメジロのような野鳥が有名ですが

カナリアだって負けてはいません

窓辺に吊るされた籠の中からカナリアが

庭先に咲く梅の花を見ながら

とてもきれいな声で鳴いているかのようです

もしかして、忘れていた歌を思い出しているのかもしれません

しかし籠の中のカナリアはメジロやウグイスのように

花の周りを飛び回ることができません

どこかもどかしくて、

やるせない思いで一杯です

もしかしてその思いは私達がイメージする

春の心象風景そのものなのかもしれません

どうにもならないことって世の中、たくさんあるかもしれないけれど

悲しみを知る者のみ人生の喜びを知る…

だからカナリアの鳴き声は

他のどの鳥の鳴き声より美しいのかもしれません

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)