中洲川端界隈を歩く 「東長寺」

2014.01.17 歩こう会

いよいよ歩こう会の旅も大詰め

最後に向かったのは東長寺

東長寺は唐から戻ってきた弘法大師(空海)が

日本で初めて建立した真言密教の寺院です

東長寺を建立し、東へ真言宗が伝わるよう祈願されたそうです

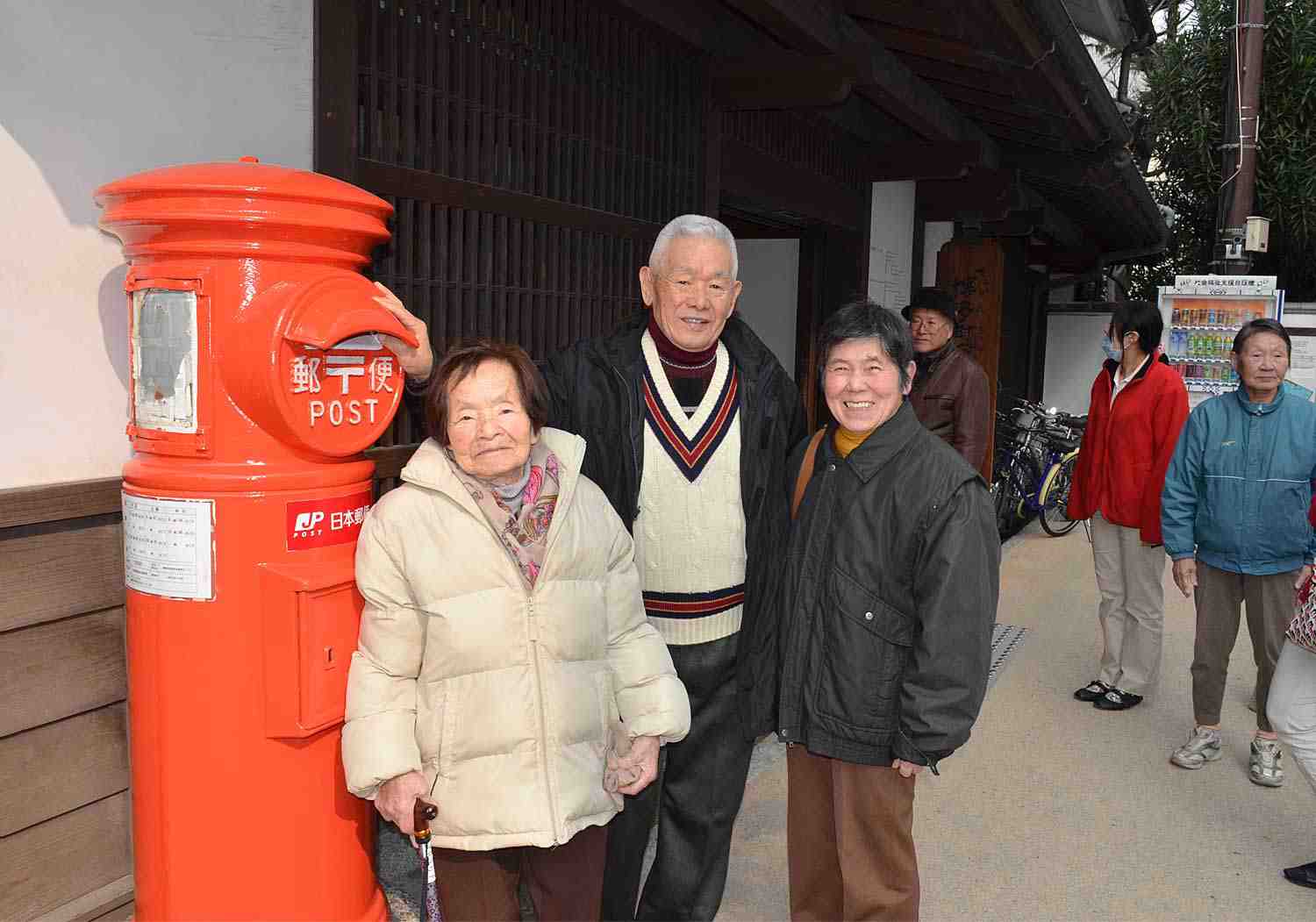

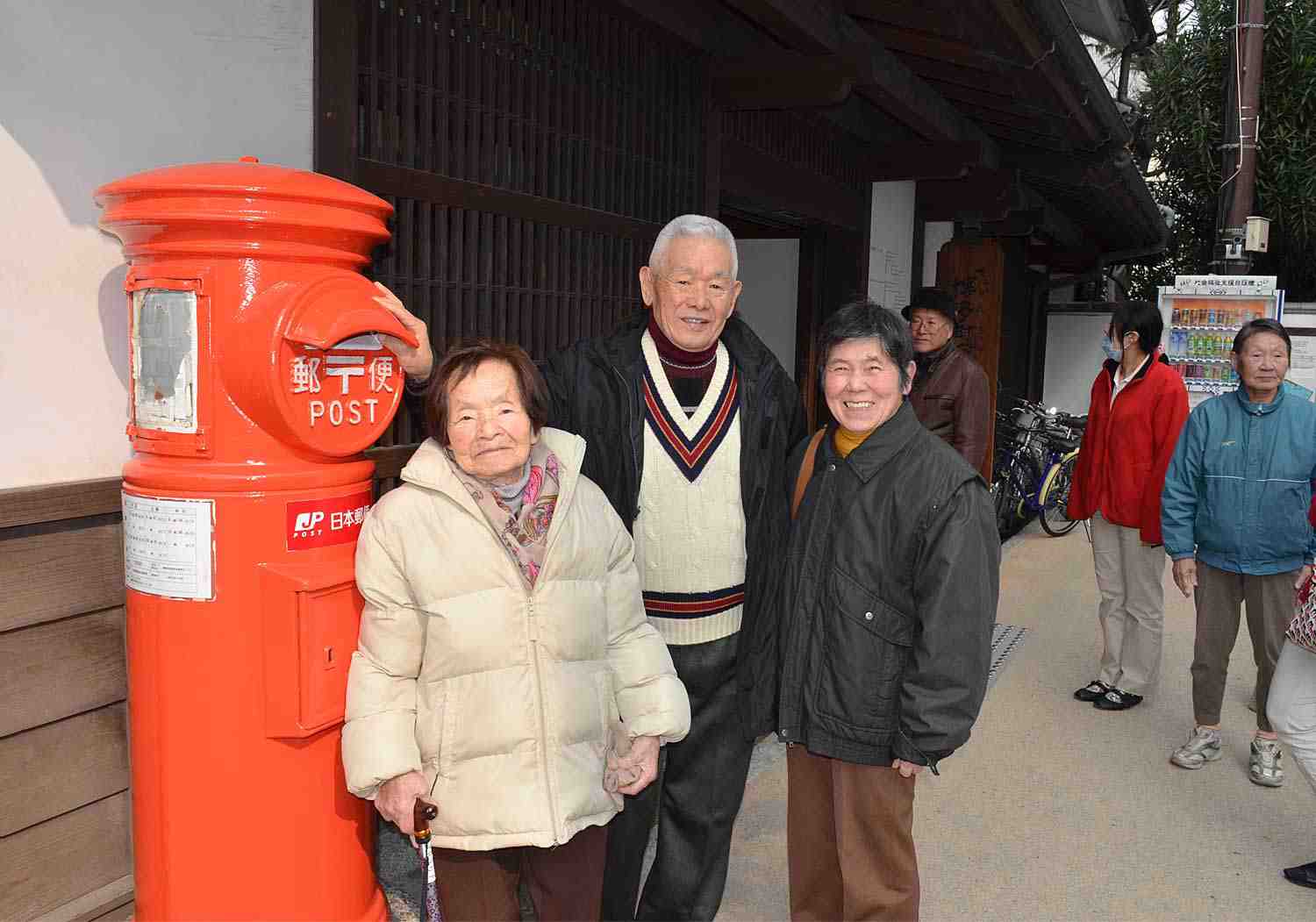

大きな伽藍の前で記念撮影

2階の大仏殿には、木造座像で日本最大級の大きさを誇る福岡大仏があります

撮影禁止でここでは紹介できませんが

その大きさに圧倒されました

さあ、いよいよ歩こう会の旅はここで終わります

今回も天気に恵まれ、楽しい時間を過ごせました

来月はどこへ歩きにいくのでしょうか?

楽しみですね

最後に向かったのは東長寺

東長寺は唐から戻ってきた弘法大師(空海)が

日本で初めて建立した真言密教の寺院です

東長寺を建立し、東へ真言宗が伝わるよう祈願されたそうです

大きな伽藍の前で記念撮影

2階の大仏殿には、木造座像で日本最大級の大きさを誇る福岡大仏があります

撮影禁止でここでは紹介できませんが

その大きさに圧倒されました

さあ、いよいよ歩こう会の旅はここで終わります

今回も天気に恵まれ、楽しい時間を過ごせました

来月はどこへ歩きにいくのでしょうか?

楽しみですね

中洲川端界隈を歩く 「博多町家ふるさと館」

2014.01.17 歩こう会

歩こう会の皆様が次に向かった先は

博多町家ふるさと館

この施設では明治・大正の博多の暮らしと文化を

様々な展示物を通して紹介しています

目を引いたのは当時の博多の暮らしぶりを

再現した小さな人形のミニチュア群です

これは博多祇園山笠!

しかし、その他がさっぱり、わかりません

何を頭の上に被っているのでしょう?

なんだか不思議な感覚に陥ってしまいました

これが100年ぐらい前の博多っ子の姿なんですね

明治が遠くなったという言葉があるように

大正も遠くなりつつあります

実際のところ80代の昭和生まれの利用者樣ですら

これらのミニチュアがなにをしているのか

わからんと、おっしゃっていたぐらいでした

博多町家ふるさと館を後に

近くの喫茶店でお茶をした歩こう会の皆様

コーヒーを飲みながら、時代考証の話に華が咲いていました

歩こう会の旅は、次回に続きます

博多町家ふるさと館

この施設では明治・大正の博多の暮らしと文化を

様々な展示物を通して紹介しています

目を引いたのは当時の博多の暮らしぶりを

再現した小さな人形のミニチュア群です

これは博多祇園山笠!

しかし、その他がさっぱり、わかりません

何を頭の上に被っているのでしょう?

なんだか不思議な感覚に陥ってしまいました

これが100年ぐらい前の博多っ子の姿なんですね

明治が遠くなったという言葉があるように

大正も遠くなりつつあります

実際のところ80代の昭和生まれの利用者樣ですら

これらのミニチュアがなにをしているのか

わからんと、おっしゃっていたぐらいでした

博多町家ふるさと館を後に

近くの喫茶店でお茶をした歩こう会の皆様

コーヒーを飲みながら、時代考証の話に華が咲いていました

歩こう会の旅は、次回に続きます

中洲川端界隈を歩く 「櫛田神社」

2014.01.17 歩こう会

下町風情の定食屋で

お昼ご飯を済ませた「歩こう会」メンバーの皆様

川端商店街を横切り、次に向かった先は

古くから博多の総鎮守として

「おくしださん」という愛称で親しまれている「櫛田神社」へ!

段差のある階段もなんのその

手水舎(ちょうずや)で身を清め、

新年の無事や平安を祈願しました

天気にも恵まれ、

暖かい日差しが差し込んでいました

皆様の願いがかなうと良いですね

おみくじも見事、大吉を引き当てました!

職員Mさんは小吉でとほほ…

今年は真面目に生きるそうです

皆で記念撮影

そして次の目的地へ!

歩こう会は、さらに歩きます!

つづく

お昼ご飯を済ませた「歩こう会」メンバーの皆様

川端商店街を横切り、次に向かった先は

古くから博多の総鎮守として

「おくしださん」という愛称で親しまれている「櫛田神社」へ!

段差のある階段もなんのその

手水舎(ちょうずや)で身を清め、

新年の無事や平安を祈願しました

天気にも恵まれ、

暖かい日差しが差し込んでいました

皆様の願いがかなうと良いですね

おみくじも見事、大吉を引き当てました!

職員Mさんは小吉でとほほ…

今年は真面目に生きるそうです

皆で記念撮影

そして次の目的地へ!

歩こう会は、さらに歩きます!

つづく

中洲川端界隈を歩く 「丸万食堂」

2014.01.17 歩こう会

今月の歩こう会のテーマは「懐かしの昭和」と題して

下町情緒あふるれる中洲川端界隈の散策に出かけました

その中心部にはお櫛田さんが鎮座しています

もちろん初詣をかねて参拝する予定ですが

その前にお腹を満たさなくてはなりません

そこでさっそく「なつかしの昭和」に見合ったお店を発見!

下駄をならして奴が来る~

腰に手ぬぐいぶら下げて~♪

といった歌が流れてきそうな雰囲気の店です

うどんからスパゲッティー、ビフテキから親子丼、

なんでもありの和洋折衷のメニュー群です

皆様、お好きなものを注文されます

中でもお店のオススメは、このランチ!

楕円形のステンレスプレートに、ご飯を始め、

目玉焼き、焼肉、とんかつ、ベビーハム、キャベツの千切りと

にぎやかに盛られています

カロリーは高そうですが、

たまには、若い頃に戻って、食べてみてもよいかもしれません

こちらの方が注文されたのはちゃんぽんでした

とんこつスープに野菜汁がこってりとろけていて

これもまた絶品!

そして捨てがたいと思ったのがカツ丼です

カツは薄めのペラカツというもの

ようするに薄っぺらいカツが使用されているのですが

薄っぺらいだけあって出汁がしっかりと煮込まれていて

これも美味しそうでした

昔は、こんな定食屋がどの街にもあったもんだよね

と懐かしそうに利用者樣が語られます

その一方、若い職員さんときたら

かなり抵抗があったようです

「デイサービスの外食で、こんな店なんてありえな~い!」

呆然としていました

まあ、とにもかくにもお腹を満たした歩こう会メンバーの皆様

お店の前で記念撮影!

次は櫛田神社へ向かいます! つづく

下町情緒あふるれる中洲川端界隈の散策に出かけました

その中心部にはお櫛田さんが鎮座しています

もちろん初詣をかねて参拝する予定ですが

その前にお腹を満たさなくてはなりません

そこでさっそく「なつかしの昭和」に見合ったお店を発見!

下駄をならして奴が来る~

腰に手ぬぐいぶら下げて~♪

といった歌が流れてきそうな雰囲気の店です

うどんからスパゲッティー、ビフテキから親子丼、

なんでもありの和洋折衷のメニュー群です

皆様、お好きなものを注文されます

中でもお店のオススメは、このランチ!

楕円形のステンレスプレートに、ご飯を始め、

目玉焼き、焼肉、とんかつ、ベビーハム、キャベツの千切りと

にぎやかに盛られています

カロリーは高そうですが、

たまには、若い頃に戻って、食べてみてもよいかもしれません

こちらの方が注文されたのはちゃんぽんでした

とんこつスープに野菜汁がこってりとろけていて

これもまた絶品!

そして捨てがたいと思ったのがカツ丼です

カツは薄めのペラカツというもの

ようするに薄っぺらいカツが使用されているのですが

薄っぺらいだけあって出汁がしっかりと煮込まれていて

これも美味しそうでした

昔は、こんな定食屋がどの街にもあったもんだよね

と懐かしそうに利用者樣が語られます

その一方、若い職員さんときたら

かなり抵抗があったようです

「デイサービスの外食で、こんな店なんてありえな~い!」

呆然としていました

まあ、とにもかくにもお腹を満たした歩こう会メンバーの皆様

お店の前で記念撮影!

次は櫛田神社へ向かいます! つづく

初詣へ行く~現人神社~

2014.01.06 歩こう会

いよいよ始まりました

デイサービス和の初詣!

その初回はデイサービス和のすぐ裏手にある現人神社へ!

現人と書いて「あらひと」と呼びます

どこにでもありそうな小さな神社なのですが

大阪や福岡の住吉大社を始めとする全国の住吉神社の元宮に、

この現人神社があたるといわれています

そして日本にある数ある神社の中でも

最も古い神社の一つと言われているのです

祭神は住吉三神といって、

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が日向の地で禊をした際に生まれた神様とされていて

神功皇后が朝鮮遠征で荒れ狂う玄界灘を渡る際

無事に渡れるよう、波をしずめ、先導した神様として有名です

余談になりますが、朝鮮から戻った神功皇后は住吉三神に感謝し

この土地が潤うよう農業用灌漑水路を作ったと言われています

裂田の溝(さくたのうなで)といって、

この近くに今でも田畑を潤す水路として、悠久の時を経て

流れ続けているのです

もう一つ余談になりますが

中国の史書「魏志倭人伝」が記す邪馬台国の女王卑弥呼を

日本書紀では神功皇后に比定しています

現在では神功皇后は架空の人物だというのが通説となっていますが

はたして、どうなのでしょうか?

近年、現人神社の裏手にある安徳台という丘から

弥生時代の遺跡が多数、発見されました

けっこうすごいものが出土したようで

中でも多数発見された甕棺墓(かめかんぼ)に埋葬されていた人骨にいたっては

日本ではじめてDNA鑑定がおこなわれたということです

意外や意外、この那珂川町には、

そういった古代のロマンに溢れたところが随所にあります

そして現人神社もその一つなのです

さて、前置きがかなり長くなってしまいましたが

そんな由緒ある神社ということは地元の人はよく知っていて

デイサービス和の利用者樣も

厳粛な気持ちで初詣にのぞまれました

何をお参りされているのでしょうか?

静かな時間が流れていきます

そしてお参りが済んだら、にこっと微笑を向けられます

そんな姿を見ていたら

皆様が元気に、この一年を送られるよう

心から願わずにはいられませんでした

デイサービス和の初詣!

その初回はデイサービス和のすぐ裏手にある現人神社へ!

現人と書いて「あらひと」と呼びます

どこにでもありそうな小さな神社なのですが

大阪や福岡の住吉大社を始めとする全国の住吉神社の元宮に、

この現人神社があたるといわれています

そして日本にある数ある神社の中でも

最も古い神社の一つと言われているのです

祭神は住吉三神といって、

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が日向の地で禊をした際に生まれた神様とされていて

神功皇后が朝鮮遠征で荒れ狂う玄界灘を渡る際

無事に渡れるよう、波をしずめ、先導した神様として有名です

余談になりますが、朝鮮から戻った神功皇后は住吉三神に感謝し

この土地が潤うよう農業用灌漑水路を作ったと言われています

裂田の溝(さくたのうなで)といって、

この近くに今でも田畑を潤す水路として、悠久の時を経て

流れ続けているのです

もう一つ余談になりますが

中国の史書「魏志倭人伝」が記す邪馬台国の女王卑弥呼を

日本書紀では神功皇后に比定しています

現在では神功皇后は架空の人物だというのが通説となっていますが

はたして、どうなのでしょうか?

近年、現人神社の裏手にある安徳台という丘から

弥生時代の遺跡が多数、発見されました

けっこうすごいものが出土したようで

中でも多数発見された甕棺墓(かめかんぼ)に埋葬されていた人骨にいたっては

日本ではじめてDNA鑑定がおこなわれたということです

意外や意外、この那珂川町には、

そういった古代のロマンに溢れたところが随所にあります

そして現人神社もその一つなのです

さて、前置きがかなり長くなってしまいましたが

そんな由緒ある神社ということは地元の人はよく知っていて

デイサービス和の利用者樣も

厳粛な気持ちで初詣にのぞまれました

何をお参りされているのでしょうか?

静かな時間が流れていきます

そしてお参りが済んだら、にこっと微笑を向けられます

そんな姿を見ていたら

皆様が元気に、この一年を送られるよう

心から願わずにはいられませんでした

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)