櫛田神社の節分厄除大祭~巨大お多福にびっくり!~

2016.01.31 歩こう会

博多の総鎮守として「お櫛田さん」の愛称で親しまれている櫛田神社では

来る2月3日の節分の日に、毎年恒例の節分祭が開かれます

中でも見どころは博多座公演の歌舞伎役者による豆まきです

今年は中村獅童さんや中村児太郎さんが出演予定!

おまけに「くまもん」まで出てきて

盛大に豆まきが行われるとのことです

デイサービス和では、行ってみたいという意見がちらほら出ていましたが

人ごみが予想される当日に行くのはさすがに躊躇せざるを得ず

それならばと本日、雰囲気だけでも味わおうと

櫛田神社へ行ってみることにしました

神社につくと、鳥居の入口が巨大なお多福の面になっているのに

驚かされます

高さ5メートルの日本一のお多福面だそうです

デイサービス和が誇る歩こう会のメンバーたちも

この人ごみに交じり、お多福めがけて歩いていきます

そしてお多福の前で記念撮影!

その間、周囲の参拝客の皆さまは足を止め

目の前を行きかう車のドライバーさんも、車を止め

私たちの撮影を待ってくださいました

博多の人って優しい人ばかりなんですね!

ありがとうございました

さて、参拝はお多福の口の中をくぐり抜けるところから始まります

中はこんな感じになっています

そして櫛田神社の境内に出ると

こんな花がところどころに咲いているのが目につきました

いやはや花ではないかもしれませんが

なんとなく春を予感させるような温かさを感じ、

心がホッとなごんできました

久方ぶりに晴天に恵まれた一日で

数日前の大雪が嘘のように

境内は暖かい日差しに包まれていました

参拝は長蛇の列

ちょっと疲れたので石段に座って休憩タイム

最後は豆まきの会場となる広場の一画に設けられた

巨大な福升の前で記念撮影

この升の中にお賽銭を入れると

ますます(升升)、福が訪れるとのことです

節分祭当日ではなかったけれど

櫛田神社は節分祭にむけてすっかり衣替え

心行くまで節分の雰囲気を楽しませていただきました

ちなみにデイサービス和も2月2日に節分祭を開催予定!

福の神と鬼が登場しますので乞うご期待!

鬼はメイク無しの地でいくそうです!?

王貞治ベースボールミュージアム~昭和のお父さんの匂いがする~

2016.01.14 歩こう会

前回の続きです

マリノアシティー福岡でお昼ごはんを食べ、

次に向かったのが「ヤフオクドーム」でした。

目的は、プロ野球選手、そして監督として偉大な活躍をされた王貞治さんの

「王貞治ベースボールミュージアム」です。

どんな所か、わくわくします。

むかう途中に手が沢山見えてきました。

「なにかしら?」

「北大路欣也さん」「黒柳徹子さん」「仲代達矢さん」「武田鉄也さん」などなど

私達が良く知っている有名人の名前が書いてありました。

皆様、しばし目的地の事を忘れ

それらの有名人がさし出す手のレプリカに見入っておられます。

どれくらいあるのでしょう。

相当な数の手のレプリカが・・

「ぬくもりが伝わるホークスタウン」という主題で作られたようで

これらの手を「暖手」と呼んでいます。

ざっと210体くらいあるようです。

その中から王さんの手を発見!

「握ってみようかしら。」

照れながらそっと握られていました。

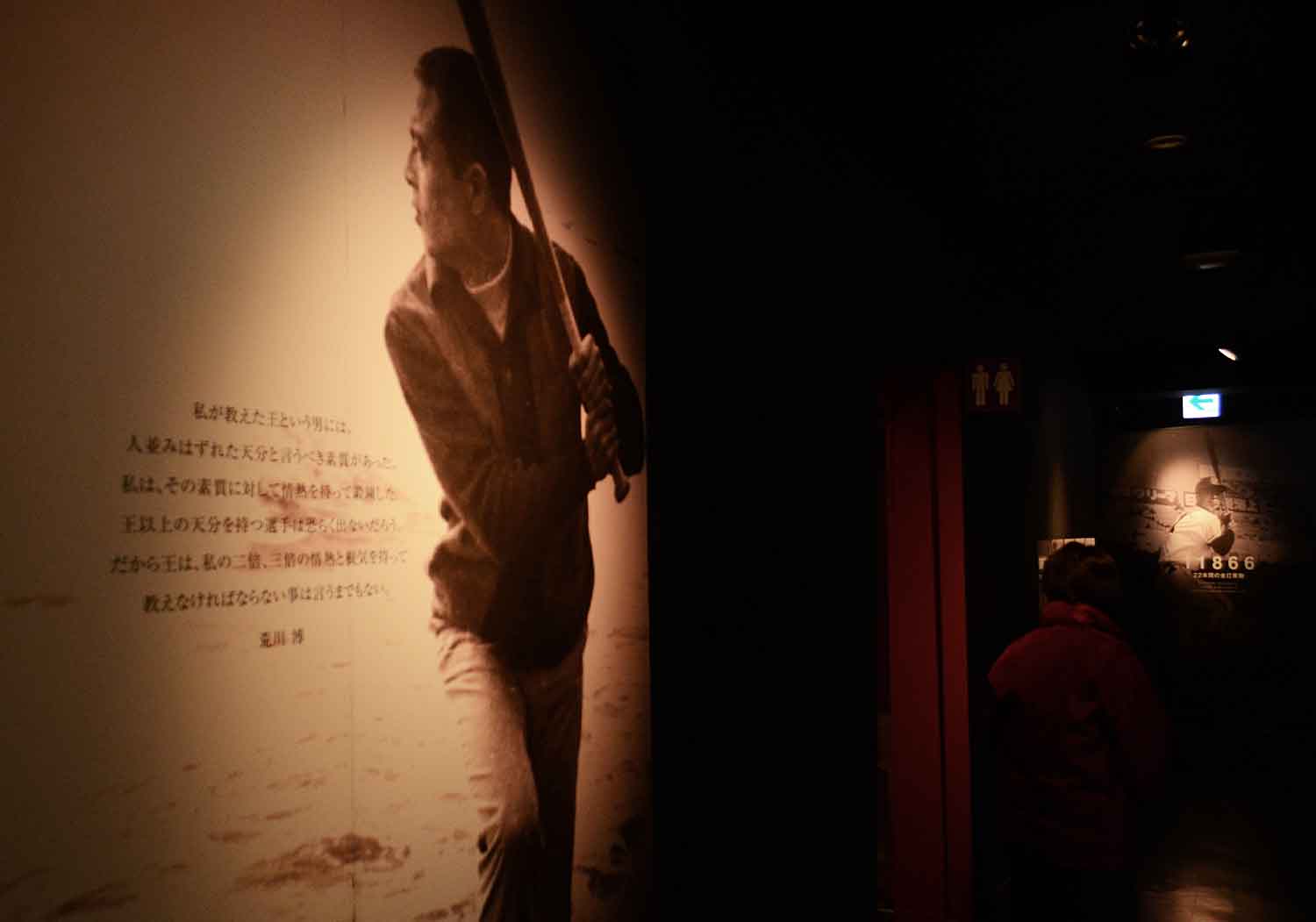

そして、いよいよ目的地「王貞治ベースボールミュージアム」へ入ります。

入口には巨人時代の王選手とホークス時代の王監督の

巨大なパネルが待ち受けています

年を取っても素敵な方ですね。

入口を抜けるとなぜかしら内川選手のお出迎え。

「何があるとかいな~」

スタッフそっちのけで皆さま、ずんずん進んで行かれます。

「待って下さ~い!」

やっと皆様に追いつくと、大きな大きな球場が目に飛び込んできました。

圧巻の景色に、「はぁ~広いねぇ。」と皆さま、

目を大きくひん剥いて、その風景を見入っておられました。

すごかね~

ここで野球がおこなわれとっとやね!

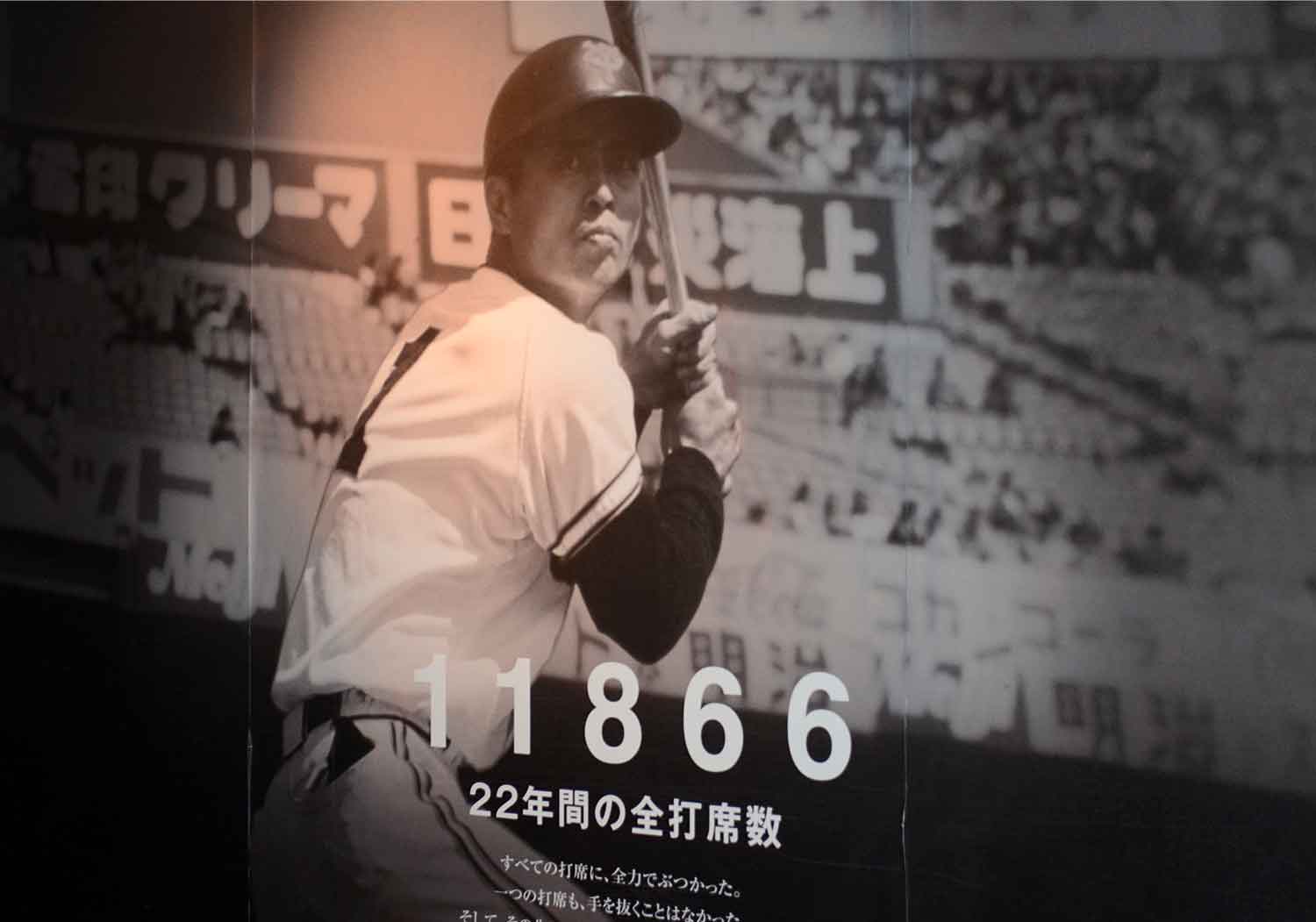

外野席を見下ろしながら通路沿いに、王さんにかかわる

展示物や写真が並んでいました。

昭和と平成をまたにかけ

日本のプロ野球を牽引されてきた王貞治さん

その一枚一枚の写真を見ていると

不思議と当時の私達の生活がにじみ出てくるようで

熱いものがこみ上げてきます

ヒーローというのが一部のファンのみならず

国民全体のヒーローでありつづけた時代だったんですね。

そして所々に王貞治さんの語録というのが貼られていました。

いい時もあるし、悪い時もあります。自分もまた、それで初心に戻れたりしましたね。

敵と戦う時間は短い。

自分との戦いこそが明暗を分ける

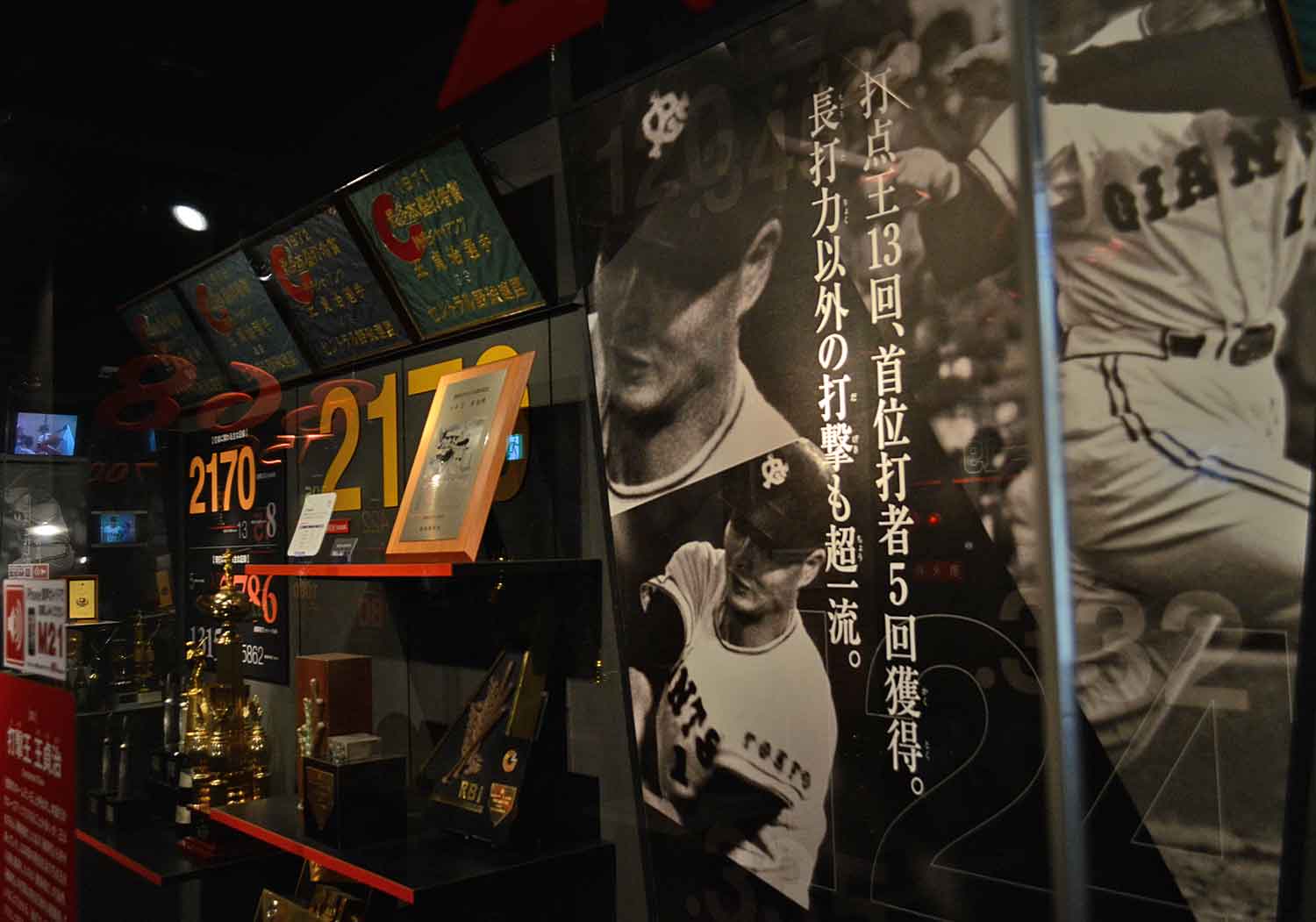

さらに学生時代からの賞状やトロフィーが沢山、展示されていました。

通路には、王さんがいっぱい

時間が経つのを忘れるくらい、見入ってしまいます

こちらは、89スタジオです。

王さんが大好きな「野球」について

体感、体験ができるエリアです!

へっぴり腰でピッチングチャレンジでボールを投げてみました。

スピードは42キロ・・

中学生の部活に入ってない女子レベルよりスピードが出ていないと思われます。

普通の女子中学生ソフトチームで60-70キロくらい出るのだそうです。

全国大会にでるチームで85-100キロくらいは出ています。

それに比べて私ときたら…

ちなみに80歳を超えている利用者さまに至っても49キロ!

負けました。

学生時代、長距離の県代表に選ばれていたというKさん

あんたに負けて、どげんすっとね!

と、私に勝って当たり前のような顔をされ

正直いってハラワタが煮えくり返りました。

リードチャレンジは、ピッチャーが投げてくる牽制球に反応して

1塁ベースに戻れるか否かを試すゲームです。

デイサービス和の不思議ちゃんこと職員Yさん、

結果はセーフ!でした。

こちらはまたまた私ですが

今度はバッティングの速度を計りました。

一振りするごとに、下半身の肉塊が

ぶよんぶよんとうごめき出し、

まるで腹踊りをしているようだと

皆さまに笑われてしまいました

ここではプロ野球選手が投げるボールの迫力を間近に体感することができるコーナーです。

ホークスのエースピッチャーである摂津投手をはじめ

王貞治さんが756本のホームラン世界記録を樹立された時の

対戦ピッチャーであった鈴木康二投手などの投球フォームの映像がでてきて

映像からボールがくりだされると、

実際にフォームベースに立っている私達のところへボールが飛んできます。

ひやぁぁぁ~

迫力満点でした!

こちらは王さんの実家であった中華料理屋が当時の雰囲気を残し

再現されていました

懐かしい昭和の匂いがします

暖簾をくぐると、古めかしい野球グランドに出ます。

そのぐるりには少年時代の王さんを

野球に導いた兄をはじめとする関係者の人たちの姿が並んでいます。

王さんは、2歳になるまで歩けないほどひ弱な子供だったそうです。

心配したお兄さんが、そんな王さんを強くしようと

野球のグラウンドに連れて行き、野球と出会わせます

王さんの野球人生は、まさにこの時からスタートします。

「貞治、いいところへ連れていってやろう。」

お兄さんが、そう言っています。

それから王さんの輝かしい野球人生がスタートします。

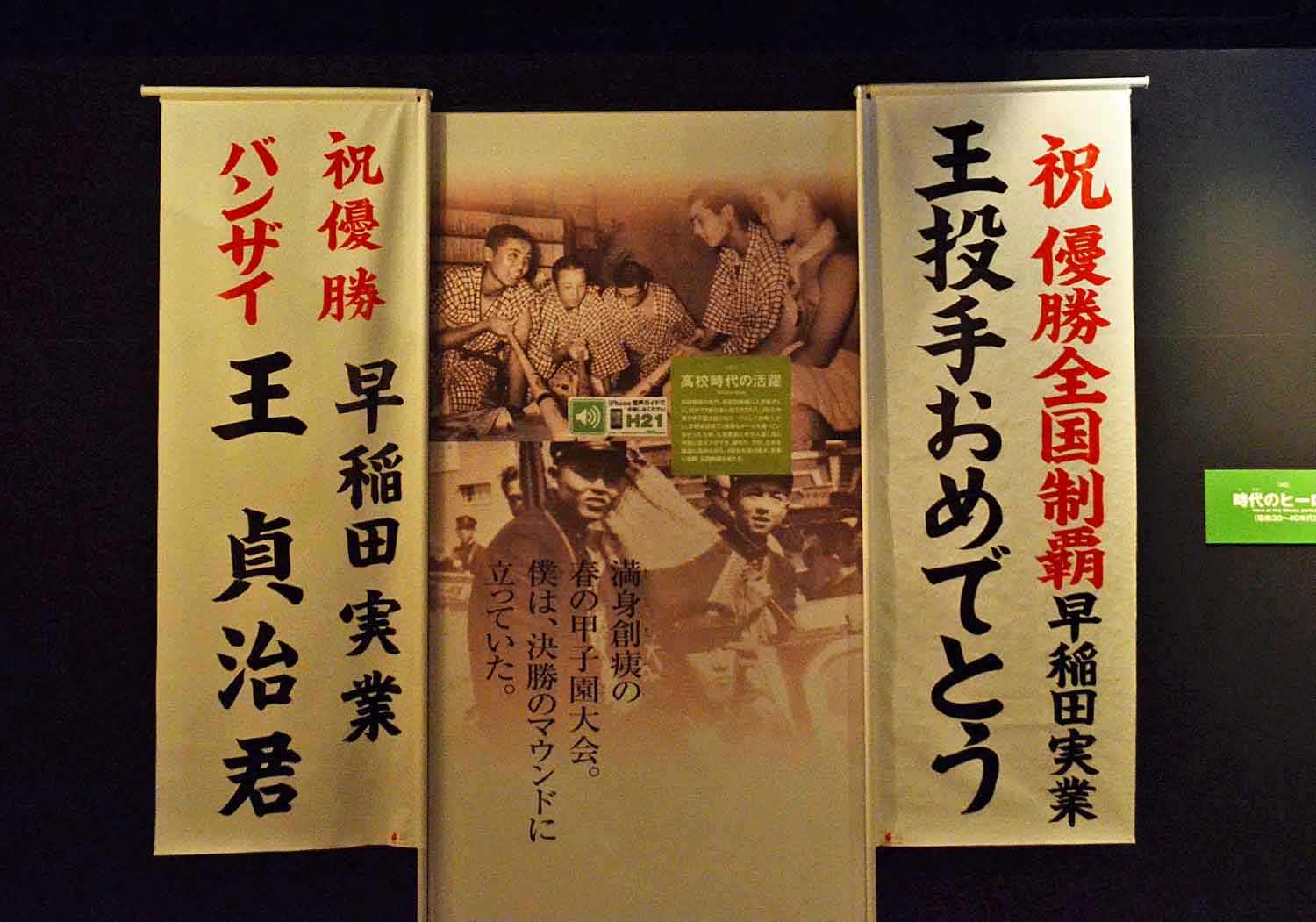

これは早稲田実業時代、投手として甲子園で全国優勝を成し遂げた時の横断幕です。

そして卒業後、巨人に入団

長嶋茂雄さんとともに巨人V9時代の立役者となって

巨人黄金時代を築き上げていきます

「巨人・大鵬・卵焼き」

それはこの当時、子供を含めた大衆に人気のあった代名詞として

流行した言葉です

時は、高度成長期の昭和40年代、

街のいたるところに、このような駄菓子屋が点在していて

そこが子供たちの社交場にもなっていました。

懐かしい路地の風景が再現されていました

遠い昔にタイムスリップした感覚に陥ります。

ここでも王さんは大活躍!

それにしてもこの路地の風景は

細部にわたって趣向をこらしているようでした

「気をつけよう 空巣・ちかん・ひったくり」

いつの時代も、痴漢っているのですね!

こちらは当時の茶の間。

当時の家庭にはテレビが一台しかなく

たいがいチャンネル権はお父さんが持っていたもので

お父さんが観る番組といえばプロ野球の巨人戦ばかり。

私としては「8時だよ全員集合」とか観たくてたまらなく

土曜の夜になるときまって

お父さんとチャンネルの奪い合いをしていたものです。

そんな父も、他界して

今では懐かしい思い出となって当時の記憶が蘇ってきます。。

ちゃぶ台におかれたビール、枝豆、煙草の匂い、

そしてテレビから流れる巨人戦、

そのどれをとっても

昭和の茶の間は、お父さんの匂いで一杯だったのかもしれません。

あの時代のお父さんの姿は

平成の世の中じゃ、もう観られなくなったのかなあ~

皆さまにおきましても、

懐かしい旦那様の姿を垣間見られていたのかもしてません

そしてその近くには

いつも王貞治さんの雄姿が

私たちの生活を勇気づけてくれていたのでしょう!

私は女性であり野球のことなど興味もなく、

何にもわかっていませんが

王貞治さんの存在感のおおきさに

改めて驚かされた今回の歩こう会の旅でした

猿田彦神社へ参拝、そしてマリノアシティー福岡ヘ

2016.01.14 歩こう会

本日はちょっと遠出をして

早良区藤崎にある猿田彦神社へ参拝に出かけました

猿田彦の神様といえば天孫降臨の神話の中で

天照に遣わされた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天下った際、

道案内役として登場してきた神様です

それゆえ、道の神、旅人の神として崇められるようになります

出自は伊勢ですが、日本各地の街道筋にも道の神、旅人の神として祀られており

ここ福岡の猿田彦神社も、福岡の都心部から海岸沿いに佐賀県唐津を経由して

長崎へ向かう、いわゆる長崎街道の出発点に祀られたのが始まりとされています

旅人は、ここ猿田彦神社で旅の安全を祈願し、

西へ向かって旅立っていったのでしょう

とはいうものの、猿田彦と動物の猿とは何の関係もなく

そもそも猿田彦の容貌は、

鼻が異様に長く、まるで天狗のような奇怪な面妖だったと記載されており

そのことから、天狗の原型だったのではないかとの説があります

それなのに、ここ福岡の猿田彦神社の境内は

まるで猿を崇めているかのように猿の銅像が至る所に目につきます

それというのも中国から伝わって来た道教に基づく庚申(かのえさる)信仰が

もともとあった土着信仰や密教をはじめとする仏教、そして神道と

複雑に絡み合い、猿への信仰が始まったのではないかと考えられています

簡単に言うなら申と猿が同じだったことで猿への信仰が始まり

神道系の神様、猿田彦の名前がたまたま猿の名を冠していたことから

猿田彦が引っ張り出され、

猿とゆかりのある神様と思われるようになったのではないのでしょうか?

何はともあれ、この神社においては

いつのまにか猿田彦の本来の性質からかけ離れ、

猿を全面的に押し出す形で多くの人たちの信仰を集めています

「災難が去る(猿)」、そして幸福が訪れるといった願をかけ

この神社が参拝客に授与している猿面は

福岡市民に親しまれ

この猿面を玄関先に掲げる家は少なくありません

特に今年は猿年とあって猿田彦神社は例年になく大賑わい!

私達も、そんな理由をもって

今回、この神社の参拝計画をたてたわけでした

とは言っても、わざわざ那珂川の山の中から出てきた私達です

このまま帰るのも、もったいなく

目と鼻の先が博多湾に面する海だったので、

姪浜の先にあるマリノアシティ福岡に向かい

海を見ながら昼食をとることにしました

けっこう歩いたものだからお腹もペコペコです

皆さま、ぺろりとご飯を平らげます

食事がおわったら、海岸線を散歩しました

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます

しかし今回の旅は、これで終わりません

お昼からはヤクオクドームへ向かいます!

つづく

春日神社初詣~先祖の話~

2016.01.11 歩こう会

1月9日、11日の二日間、春日神社へ初詣へ出かけました

春日神社は藤原氏の祖神・天児屋根命を祭っています

藤原氏といえば大化の改新で有名な中臣(藤原)鎌足を祖とし、

平氏・源氏・橘氏とともに「源平藤橘」と総称され、その筆頭名門氏族として

日本史の流れの中で皇室に次いで最も大きな広がりを持ち続けている一族です

そういった意味で言えば、もしかして私たちも何らかの形で

藤原氏の血を引いているかもしれません

そんなはずはないとおっしゃる方もいるかもしれませんが

このような仮説はご存知でしょうか?

私には当然、父と母という二人の親がいます

そして父と母にも当然、二人の親がいます

この時点で計4名の血が私に交じっています

そして三代前にさかのぼれば計8名

四代前になれば計16名

そうやって計算していくと先祖の数は

2・4・8・16・32・64・128・256と膨れ上がっていき

二十代前は1048576名、二十四代前になると一千万人超え、

それから一代ごとに2を掛けていく計算なので

三十代前に行きつくまでに現在の日本の人口一億数千人をはるかに超えてしまい

それだけの人間の血が現在の私の中に流れていることになるのです

一代を(子供を産むまでを)30年として計算するなら

30年×30(代)=900(年)、

900年前といえば平安末期、

当時の日本の人口は700万人前後といわれているので

その数をはるかに凌駕している億単位の数は

当時、権勢をほしいままにしていた藤原一族を始め

平安時代の人たちの血流のすべてが

今の私の体の中に息づいているといっても

理論上、何の不思議もないはずです

その考え方は逆のパターンでも言えます

一人の藤原氏が平安時代に二人の子供を産み

二人の子供がそれぞれ二人の子供を産み

今日に至るまで常に二人ずつ子供を産んでいったとするなら

今日の子孫の数は何億人、いやそれ以上になります

もちろん子供ができなく家系が途絶えたり

混血が絶え間なく行われていたとしても

少なからず臆の単位に揺るぎはないように思えます

不思議な話と言ってしまえばそれまでですが

仮にこの話が真実に近かったとしても

「だから、なに?」

と、そこに何の価値も見出せなければ

この話は単なる雑学にすぎません

そもそも、そう考える方が健全な思考といえるでしょう

それはそうとして、

時の流れというものは私達が想像している以上に

案外、身近なところに転がっているものかもしれませんね

今ある奇跡に感謝…

裂田神社初詣~阿蘇山噴火と裂田の溝~

2016.01.07 歩こう会

この写真は南北25km、東西18kmに及ぶ世界最大級のカルデラ噴火口を持つ

阿蘇山の北半分を撮影したものです

ぽっかりと大きな穴が開いているのがお判りでしょうか?

今日では、その中に多くの人が住み、電車が走り、田畑が耕されているのですが

大噴火がおこった30万年前から9万年前にかけての阿蘇山は

例えるなら富士山の山塊全部が吹き飛ぶぐらいの

巨大な噴火に見舞われていたということです

その時の噴火による火山灰は北海道まで至り

火砕流は、九州の半分を覆ったと推測され

その痕跡は九州各地に数多く残る火砕流台地によって証明されており

阿蘇山から直線距離で100kmある福岡県北部に位置するデイサービス和のある那珂川町にも

安徳台と呼ばれる火砕流台地が残っています

今日では安徳台を中心にのどかな田園風景が広がっているのですが

この土地に水路をひき開墾するにあたって

火砕流によって出来た安徳台の溶岩が邪魔をしたようで

日本最古の歴史書である「日本書紀」に、

その時の模様が記述されています

時は神功皇后の御代、

この地に田園開拓のための水路をひいている時、

水路の行く手に大きな岩盤が立ちふさがり、工事が中断、

そこで神功皇后が武内宿禰(たけのうちのすくね)に命じ

神に御祈りをさせたところ

急に雷が鳴り響き、岩盤が砕かれ水路が開通

それにより、この地の田園が開拓され

その水路を裂田の溝(さくたのうなで)と

呼ぶようになったと記述されています

実際のところ砕かれた岩盤は現存しており

裂田の溝は日本最古の用水路として今日もなお

悠久の時を刻み続けているのです

ところで、この水路を作ったのが神功皇后であったかどうか、

そもそも神功皇后の実在さえ怪しまれているのが定説であり、

実際のところは、この地で発掘された弥生期の遺跡から

製鉄技術を兼ね備えた人たちが住んでいたのがわかっており

おそらく、その技術をもった人たちの手で

岩盤が砕かれたのだろうと推察されるのですが

裂田の溝が安徳台に交わる一画に

神功皇后を祀った小さな神社があります

裂田(さくた)神社と呼ばれているのですが

日本書紀に記述されているわりには

社格もなく、小さな小さな神社です

その上、太古の昔から那珂川町の生活を支え続けてきた水路を称える意味でも

もっと手厚く祀ってもよさそうな気もするのですが

なにか複雑な事情が介在していたのでしょう

しかし小さな神社には小さな神社なりの風情ってものがあり

デイサービスセンター和では

初詣行事の一つに、この裂田神社の参拝を選びました

阿蘇山の大噴火に始まり、田園を開墾するために難航した灌漑事業…

それ以来、この町の生活の営みは何一つ変わっておらず

私達は今でもこの町で作られたお米を

美味しく食べることが出来ています

歴史の息吹を、静かに感じ取ることができるスポットかもしれません

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)