ひな人形を作る~ブラウンとコニー登場!?~

2016.02.10 装飾粘土教室

今月のデコ粘土はひな人形を作っていきます

お内裏様とお雛様をクマとウサギにしたのは

LINEスタンプで有名なクマのブラウンとウサギのコニーを擬したからです

ブラウンとコニーはある意味、今一番日本で有名なカップルかもしれません!?

LINE上では派手に暴れまくっているコニーですが

ここでは、おしとやかに決めています

それに対しブラウンの無表情は相変わらずです

かのような手順でひな人形を作っていくのですが

参加者の皆さまにしてみるとブラウンもコニーも

それどころかLINEもスマートフォンも無縁の存在!

それでもこうして一生懸命にデコ粘土に取り組まれている姿を見ると

微笑ましく思えたりします

それはきっと作品を家に持ち帰ったら

年若いお孫さんやひ孫さんたちに絶賛され

皆さまが一躍、時の人として人気者になるかもしれないからです!

「おじいちゃん、私にちょうだい!」ってなふうに抱きつかれ

皆さまの目が点になっている光景が容易に想像できます

かのように今日の流行を媒介に

家族のコミュニケーションをはかるのも

在宅支援のあり方の一つとして充分、考えられるアプローチだと思われます

なんでもかんでも利用者さまの価値観に合わせ

古いものばかり提供すればよいってものではないような気がしますが

どうでしょうか?

室内で流す音楽も、

たまにはジャニーズとかAKBの歌でも良いような気がします

ダルマさん作り~はじめの一歩!~

2016.01.15 装飾粘土教室

今年も一年、良い年でありますように!

そんな願いを込めて、本日はデコ粘土教室で

ダルマさんを作りました

ダルマさんといえば中国禅宗の開祖とされるインド人仏教僧・

達磨大師が原型となっています

壁に向かって9年、座禅を組み、

手足が腐ってしまったという伝説があり、

ダルマさんに手足がないのは、そのためだといわれています

そんなさ中、子供の頃よく遊んだ「だるまさんがころんだ」といったゲームを

ふと思い出しました

調べてみると、この遊びってゲーム内容はほとんど変わらないようですが

地域によって呼び方が、大きく違い、

10文字という制約は守られているものの、

例えば、近畿地方では

「坊さんが、屁をこいた」

中でも京都では、坊さんが屁をこいたに続きがあり

「匂いだら臭かった」

和歌山では「兵隊さんが通る」

そして福岡では

「インド人の黒んぼ」といった今日ではありえない差別的な呼び方まであったそうです

驚くことに、この遊びは外国にもほぼ同じルールで存在し

お隣の韓国では

「むくげの花が咲きました」

中国では「私達はすべて木の人形」

フランスでは「1.2.3.太陽」

スペインでは「1.2.3.イギリスのチョコレート」と掛け声をかけ

遊んでいるようです

まさに世界規模の子供の遊びだったんですね

不思議に思うのは、どこが起源となり

世界中に広まっていったかということです

今日のインターネットの普及を待たなくとも

テレビをはじめとする映像文化を媒介に

伝わっていったと考えるのが普通なのかもしれませんが

伝播していったのはテレビはおろかラジオすら普及していなかった

大正時代頃だと考える説があります

とするとマスメディアの媒介は

新聞・雑誌もしくは小説の類だということになりますが

「だるまさんがころんだ」が紹介された文献って

本当にあるのがどうか…

もしくは人づてで世界を駆け巡り

伝播していった可能性もなきにしもあらず

結論としては、だるまさんがころんだって

意外と謎に包まれた遊びだったような気がします

今日では「だるまさんがころんだ」は

「だるまさんの一日」という遊びに変化をとげているようです

本来、「だるまさんがころんだ」と鬼が掛け声をかけ、振り向けば

子供たちは動作を止めなければなりません

しかし「だるまさんの一日」では

鬼が「だるまさんがお茶を飲んだ」といえば

子供たちはお茶を飲むジェスチャーをしなくてはならず

「だるまさんがころんだ」といえば

本当に転んだ真似をしなくてはならないそうです

この遊びもいったい誰が考えたのか知りませんが

子供って独創性がホントに豊かだと思わずにはいられません

しかしいくら地域によって呼び方が違い

時代とともに遊び方が変化しようとも

「はじめの一歩!」で始まる掛け声だけは

変わりがないということです

はじめの一歩~!

この掛け声には

なんだか胸をしめつけられるような響きがありますね

その掛け声とともに、みんな大人になっていったんですよね~

来年の干支「申」の置物~福を招くでござる~

2015.12.16 装飾粘土教室

本日はデコ粘土教室が開かれました

お題は来年の干支である申(さる)にちなんで

可愛いお猿さんの置物を作成します

制作はいつものように二回にわたっておこなわれます

そして今日はその二回目にあたり

いよいよお猿さんの完成です

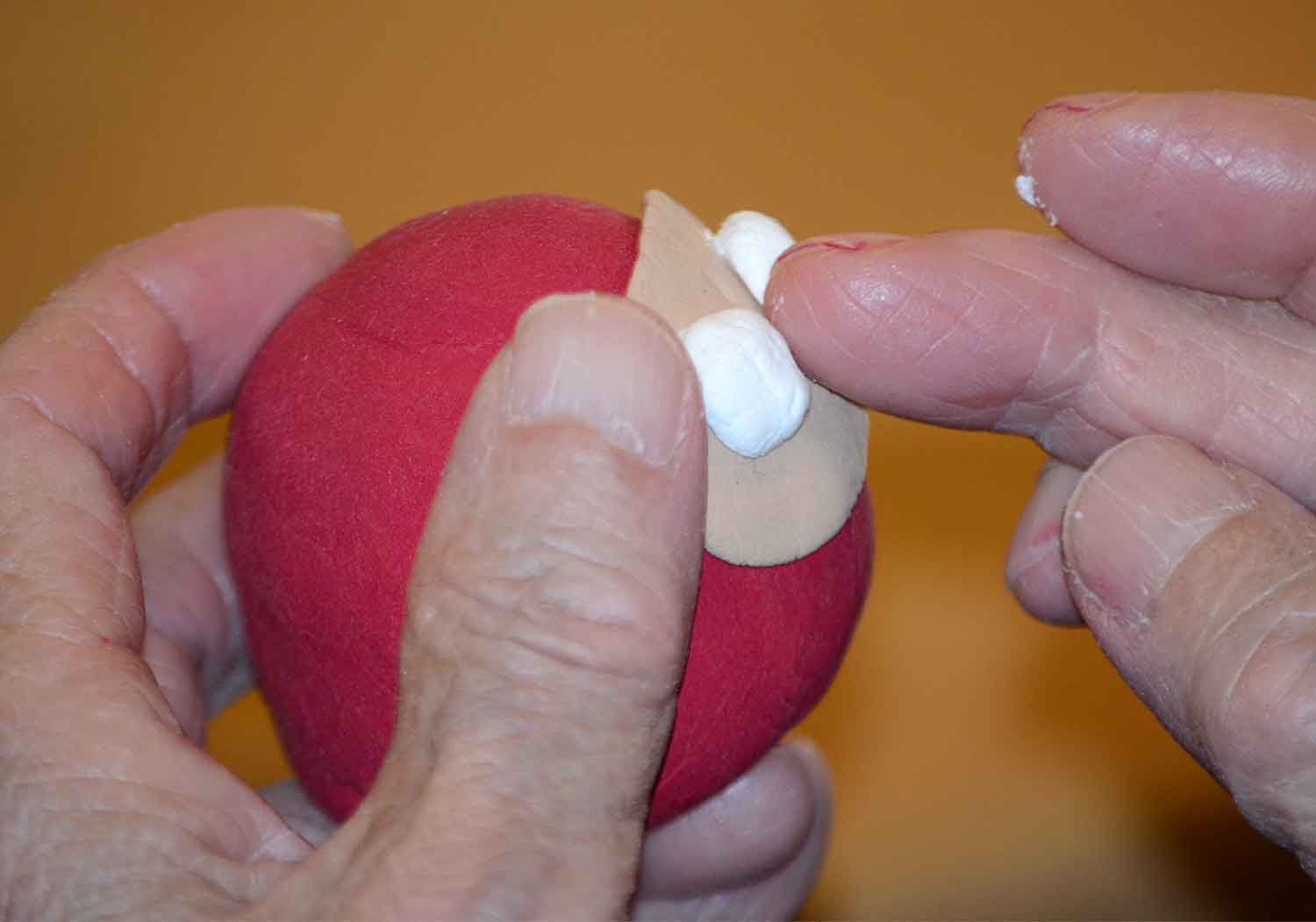

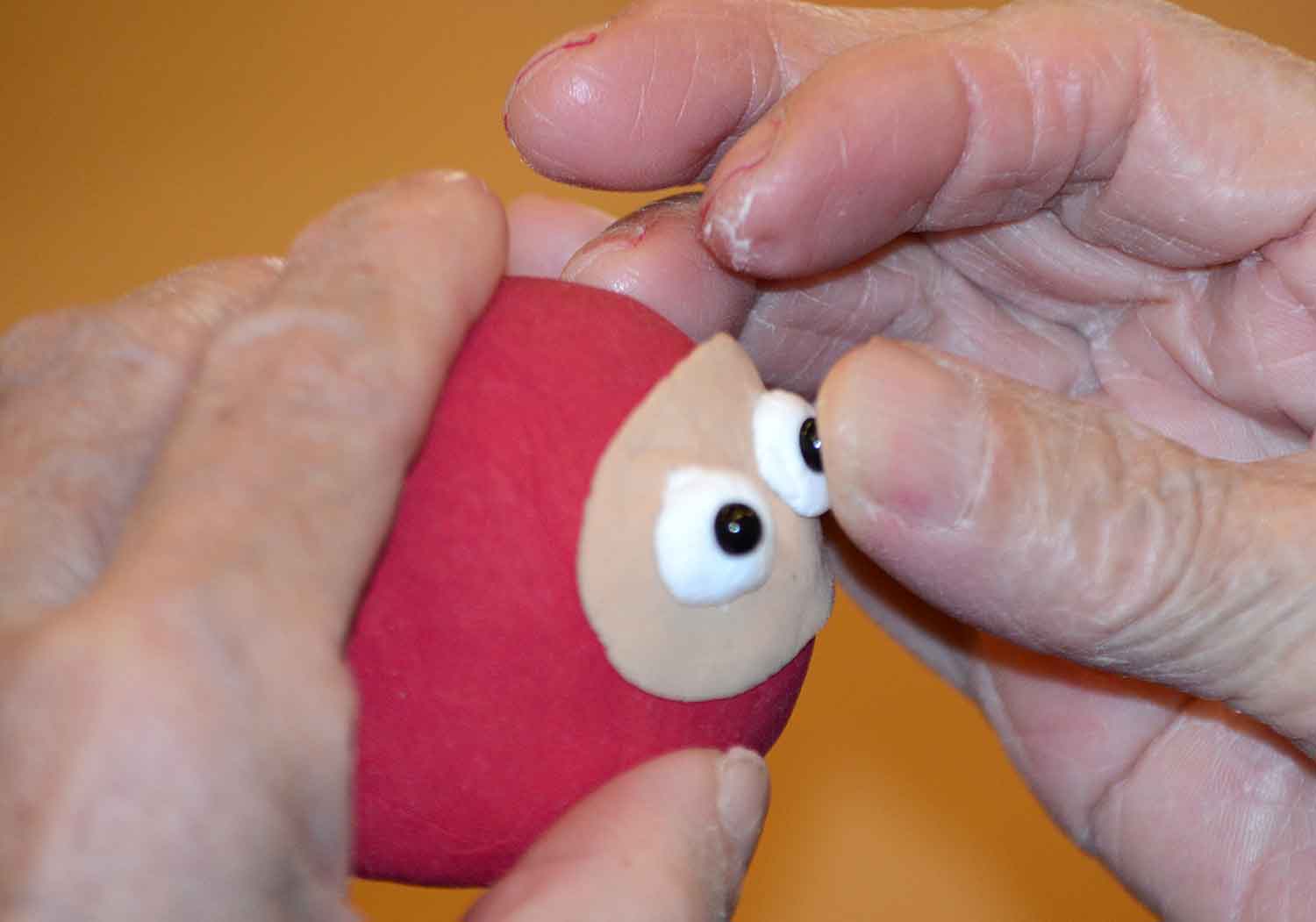

これはお猿さんの服を作成しているところです

いつものことですが粘土をただ、こね繰り返すだけでなく

かのようにローラーを使用したり、

たわしを使用したり、

制作途上で様々な道具が登場してくるのが和のデコ粘土の特徴です

胴体と頭を繋ぐのは爪楊枝を使用します

かのような細やかな作業もふんだんに含まれています

皆さま、顔が真剣ですね~

職員もお手伝いします

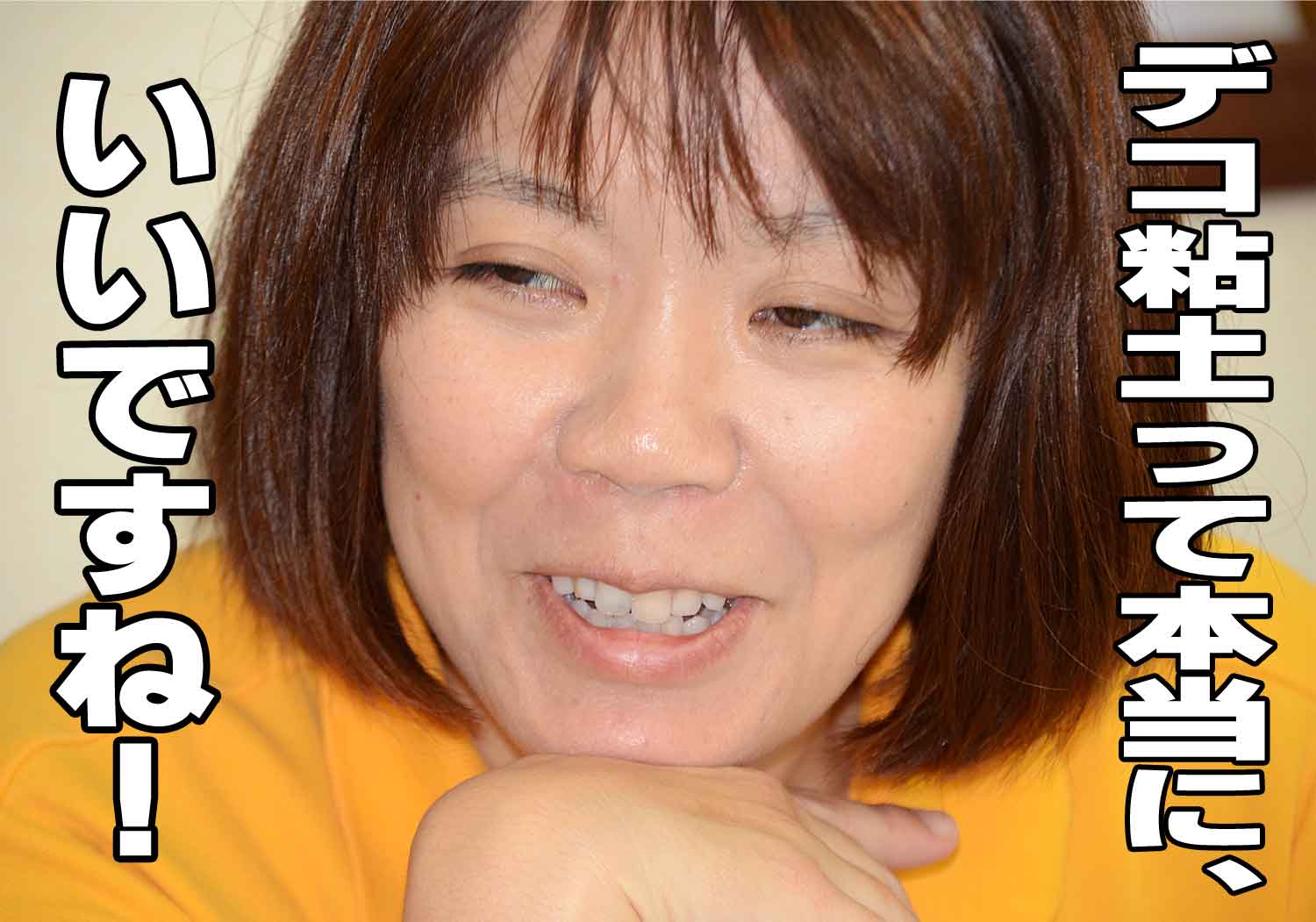

こちらはデコ粘土の先生です

毎月毎月、様々な作品を飽きることなく提供してくださり

ほんと、その豊富なアイデアの数々には感服させられます

皆さまの表情が緩んでくると

いよいよ完成間近ってところでしょうか?

そしてこれが完成品!

一人一人、お猿さんの表情が違っているところが

面白いですね!

来年の干支であるお猿さん!

福を招くでござ~る!ですよね!

トナカイさんの鼻は何故赤い?

2015.11.13 装飾粘土教室

今月のデコ粘土教室は来るクリスマスにちなんで

トナカイさんを作ります

と思いきや、あれれれれ?

完成品を見せていただくとトナカイさんの鼻が黒くなっています

トナカイの鼻って赤じゃないの?

少なからず、そのように思いこんでいた私は

最初にこの作品を見た時に犬か馬だと思ってしまいました

しかし実際のところ、トナカイの鼻は赤じゃなく黒なんですよね

トナカイの写真を見れば一目瞭然

真っ赤なお鼻のトナカイさんなんてどこにもいません

だから歌にもあるように

真っ赤なお鼻のトナカイさんは

風変わりな鼻をしているので

いつもみんなの笑いものなんでしょう

ようするにトナカイの鼻は赤くないのです

そもそもサンタクロースのそりをひくトナカイのイメージが

世界的に定着したのが19世紀の中頃、

クレメント・ムーアが発表した「クリスマスの前夜」という詩を通してからです

今日に至っても、絵本となって多くの人に読み続けられている名作なのですが

この作品の中にはまだ、赤鼻のトナカイは登場していません

ここには8頭のトナカイが登場しているのですが皆、鼻の色は黒です

それでは赤鼻のトナカイはいつ登場してきたのでしょうか?

「クリスマスの前夜」が発表され一世紀後、

アメリカのボブ・メイという人が娘のために

「クリスマスの前夜」に新しい九頭目の赤鼻のトナカイを登場させ

話を作り変え、聞かせた話が始まりとされています

話を作り変えたきっかけはボブ・メイの妻が不治の病に犯されており

クリスマスが来ても娘のために何もしてやれません

そんな折、娘が父であるボブ・メイに尋ねました

「どうしてうちのママは、他のママのようにクリスマスの準備をしてくれないの?」

その質問に対しボブ・メイは

他と違うことが悪いことではないんだと娘に諭すために

「クリスマスの前夜」に赤鼻の奇妙なトナカイを登場させ

娘に読み聞かせたのが始まりといいます

ようするに、娘のために何もしてやれない自分の妻を

真っ赤なお鼻のトナカイさんに投影させ表現しようとしたのでしょうね

そしてこの話が多くの人の共感を得、

そして、かの有名な「赤鼻のトナカイ」という歌も生まれ

そして今日に至っているわけです

真っ赤なお鼻のトナカイさんは

いつもみんなの笑いもの

でもその年のクリスマスの日

サンタのおじさんは言いました~♪

暗い夜道はピカピカの

お前の鼻が役に立つのさ

いつも泣いてたトナカイさんは

今宵こそはとよろこびました~♪

この歌にはそんな背景があったんですね!

しかし今日ではイメージだけが先行し、

9頭全部のトナカイの鼻が赤く描かれるのが普通となっているようで

異端児である赤鼻のトナカイの存在意義自体が

なおざりにされているような気がしてなりません

かえって黒鼻のトナカイさんの方が風変わりに思えてしまうのですが…

と言っても黒鼻のトナカイさんだって

とても愛嬌があって可愛いいですよね

ちなみにデイサービス和の赤鼻のトナカイさんといえば介護職員筆頭M先輩!

いつもみんなの笑いものだけど

M先輩の周りには笑顔が絶えません!

ある意味、凄いことなんですよね!

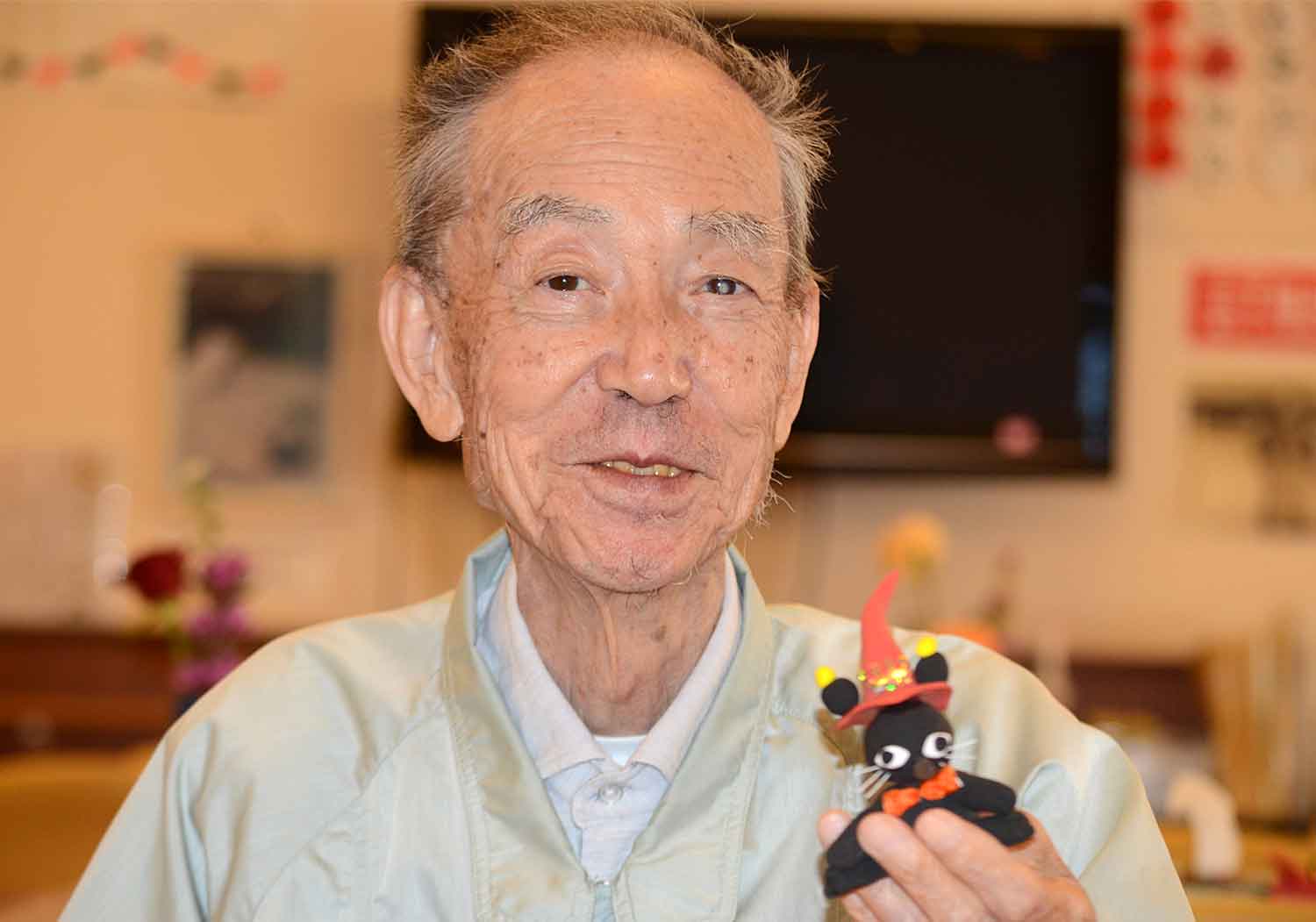

ハロウィーン・キャットの巻

2015.10.21 装飾粘土教室

今月のデコ粘土はハロウィーンのお祭りにちなんで

ハロウィーン風にアレンジした可愛い黒猫君を作りました

和きってのデコ粘土の大ファンの介護職員筆頭M先輩も、

ガラにもなく柔和な表情でデコ粘土教室を見守っています

窓から差し込む秋の陽光が今日も、

眩いくらいです

先生の柔和な笑顔も相まって

ほんかとした時間が流れていきます

そうして、いよいよ作品の完成です

素敵な黒猫君ができたでしょ!

家に持って帰るのを、ひ孫がいつも楽しみにしているんです

と話されるKさん、

これで、ひ孫ちゃんの株が、より一層上がりましたね!

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)